묵묵히 자리 잡은 귀퉁이 한 곳의

책, 그 욕망의 발화물과

시장 구경나온 어린아이의 호기심 가득한 눈빛으로

그 사이를 훑는 그/그녀가 품고 있는

내밀한 욕망의 속살이 맞부딪힐 때,

스파클.

조용한 거래가 이루어진다.

난 반납된 책을 제자리에 꽂는 일을 한다. 하루에도 수 없이 몰려드는 책의 물결은 나를 질리게 할 때도 있지만, 마치 나의 개인 서재를 바라보듯 책이 다시 꽂힌 서가를 볼 때면 흐뭇함이 서서히 차오른다.

알바생으로 위장된 나의 관음증은 때론 책장 사이를 가로지른다. 누구에게도 들키고 싶지 않은 은밀한 시선. 나는 그녀가 올려다보는 책을 슬쩍 훔쳐본다. 그때만큼은 그녀도 자신의 취향을 숨길 수 없다.

난 그들을 훔쳐본다. 그들이 훑는 이 책의 결은 어떠한 질감일까, 욕망의 어느 지점이 맞아떨어진 걸까, 왜 이 책이어야 했을까. 이 책과 그들이 만나 또 어떠한 구조물이 생성될까.

궁금하다. 저쪽 서가 사이로 늘어져 있는 의자에 느슨하게 기대어 책을 보는 독자의 성향이, 그들의 정서 혹은 감정의 흐름이. 시류 혹은 유행의 단면이라 할 수 있는 것들이 보인다. 그러나 그것과는 확연하게 구별되는 어느 독자의 고집스러운 취향이라고 할 수 있는 책들 또한 눈앞에 아른댄다.

누군가의 손길에 머물러 있었을 책 한권 한권을 다시 원위치로 돌려보내면서 나는 더듬이를 세운 곤충처럼 예민한 시선을 거두지 않는다.

한손에 움켜진 책들은 갓 태어난 아이 같다. 인큐베이터에 조심스레 뉘일 때처럼, 누군가 그것들을 다시 찾아가기까지 머무를 둥지를 마련해준다. 원하든 원치 않든 아이가 부부가 만들어낸 욕망의 결과물이라면, 책은 작가가 내놓은 욕망의 산물이다.

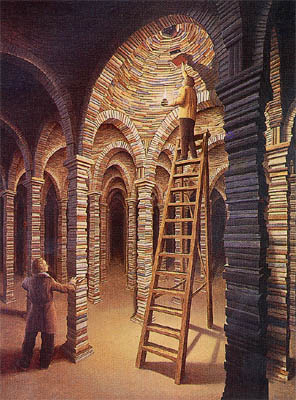

필자의 삶과 사유와 환상이 거울처럼 드러나는 세계. 목적이 무엇이었든 간에, 책은 완성된 ‘구조물’로써 거기에 있고 목적이 무엇이든 간에, 도서관에 들르는 방문객들은 또 다른 자신의 세계를 구축하기 위해 그 열린 ‘구조물’에 들어가길 원한다.

자신의 구조물을 빼어나게 만들기 위해 필요한 ‘건축재료’를 모으는 행위 자체는 지극히 개인적인 일, 즉 나와 책만의 쌍방향적인 행위이다. 필요의 기나긴 목록을 따라 나의 필요에 부합되어줄 책을 찾는 것이 그 행위의 목표. 재료가 될 책들은 지천에 널려있지만, 각자가 찾는 필수적인 재료는 천차만별이다. 내가 원하는 것과 책이 주려는 것이 욕망의 좌표위에서 일치할 때, 그 책을 ‘선택하는’ 행위는 비로소 성립한다.

도서관은 사람들이 '함께' 모여 '각자'의 욕망을 쫓는 곳, 사적이자 공적인 곳이다.