왜 디스토피아를 다룬 영화나 소설에 그렇게 열중했는지는 모르겠다. 처음 접하는 소설은 고전 중의 고전, <1984> 나 <멋진 신세계> 였고 기후 온난화와 지구의 환경오염을 그린 다큐멘터리를 볼 때는 눈이 초롱초롱해졌다. 마음 한 구석 ‘오염’과 ‘파괴’ 라는 무거운 추가 내려올 때 반대편에는 내가 ‘지구를 살리기 위해 실천할 수 있는 것들 7가지’ 나 잘 썩는 비닐을 만드는 환경공학자가 되겠다는 순진한 꿈이 자라났었다.

적어도 내가 봤던 디스토피아들의 결말은 변하지 않는 디스토피아였다. 상황은 더욱더 악화되어 돌이킬 수 없었고, 무력한 인간이 할 수 있는 건 아무것도 없었다. 다가오는 암울한 미래를 회색빛 눈동자로 바라보는 수밖에 없는, 자업자득의 당연한 최후 말이다. 역시 <월 E>의 첫 장면은 거대한 폐품들이 사각모양으로 빌딩을 이루고 있는 황폐한 지구였다. 인간이 모두 떠난 지구 위에서, 월E라는 로봇은 홀로 ‘청소’(라기보다는 정리에 가까워보였지만)를 하고 있었다. 소비 천국 백화점에서 쏟아져 나온 빈 깡통과 냉장고, 타이어, 신발, 브래지어, 라이터 등등 인간이 만들어낸 온갖 공산품들. 그것들을 그러모아 한껏 품으면 그의 몸에서는 네모난 쓰레기 벽돌이 만들어진다.

유일한 친구는 바퀴벌레 한 마리. 그리고 그런 월E의 집에는 그 폐품들 사이에서 소중히 건진 보물들이 진열되어 있었다. 특히 보물 중의 보물은 인간들이 발을 맞추어 춤을 추고 있는 장면을 담은 카세트 테이프. 월E는 강철 손을 맞잡으며 갈망하는 눈동자로 그 장면을 매일매일 습관처럼, 애타게 바라본다.

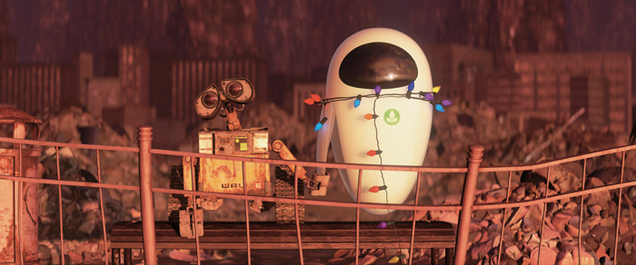

그러던 어느 날, ‘이브’라는 친구가 갑자기 나타난다. 우주 밖으로 탈출한 인간의 후예들이 디룩디룩 살고 있는 ‘엑시엄’이라는 우주선에서 보낸 탐사로봇이었다. 외로운 월E는 이브와 친해지기 위해 보물들을 하나씩 보여주고, 우연히 발견한 ‘식물’ 을 보여주자 그들의 상황은 급변하기 시작한다.

이제는 누구나 안다. 지구는 병들고 있고, 지구 온난화가 진행 중이며 우리가 소비하는 만큼 쓰레기도 똑같이 늘어난다는 것을. 하지만 이렇게 살다보면 그 이후는 어떻게 될까? 라는 생각을 하는 사람은 별로 없어 보이거나 굳이 하려고 하지 않는다. <월E>는 그것을 눈앞에 들이밀어 보여주기라도 하듯, 처참한 지구의 모습을 내내 비춘다. 이제 생물체라고는 연약한 풀 하나만 남은 곳. 쓰레기만이 가득한 곳. 인간들이 망쳐놓고 도망간 이토록 ‘비인간적’인 지구에는 이제 너무나 ‘인간적’인 로봇만이 남아서 쓰레기를 치우고 있다.

<월E>의 아이러니함은 여기에 있다. 인간들은 로봇처럼 획일화되어 버리고 먹고 싸기만 하는 ‘소비자’로 변한 반면, 월e와 이브라는 로봇은 인간처럼 정을 나눈다. 체온은 없겠지만 애정이 가득한 그들의 손길은 다정스럽다. 지구라는 디스토피아에서 월E는 소박하게 물건들을 수집하며 산다. 그가 수집하는 물건들은 헐고 낡았지만, 자신의 집을 꾸미기에는 부족함이 없다. ‘누군가’가 몹시도 그립다는 점만 제외하면 그가 사는 지구는 유토피아다. 소소한 자신만의 세계를 만들어 자족하며 사는 그는 '불완전'한 유토피아의 고독한 주인이다. (월E의 친구가 바퀴벌레라는 사실은 재밌다. 마치 우리가 우스개처럼 말하는 ‘핵전쟁이 일어나도 바퀴벌레만은 살아남을 것’ 이라는 말을 반영하기라도 하듯)

반면 몇 광년 멀리 우주 어딘가에 있는 ‘엑시엄’은 깨끗하지만 삭막한 곳이다. 음식과 물건들과 시간은 넘쳐나지만 인간들 간의 따뜻함은 증발해버린지 오래다. 그곳이야말로 디스토피아이다. 그 디스토피아의 핵에는 ‘BnL'이라는 기업이 자리잡고 있다. 예전의 재난 영화나 디스토피아를 다룬 작품들에서는 국가에 의해서 전체주의가 전개되지만, 여기에서는 일개의 기업이 인간사회를 지배한다는 점이 특히 시사적이다. 소비가 주문처럼 되어버린 엑시엄은 유토피아로 위장된 디스토피아일 뿐이다.

하지만 이렇게 뒤바뀌어버린 디스토피아만을 보여준다면 월E는 그렇게 빛나보이지 않았을지도 모른다. 작위적인 면이 없잖아 있지만, 엑시엄의 선장은 결국 예전 지구의 풍족함을 깨닫고는 지구로 돌아갈 결심을 한다. 계속되는 훼방 속에서 이브와 월E의 도움으로 결국 귀환을 하는 엑시엄. 식물의 푸르름을 기대하며 찾은 지구에는 먼지만이 가득하지만, 이제부터 시작이다. 한 포기 식물에게 물을 주며 다시 지구의 생명을 복귀할 차례인 것이다.

월E와 이브의 사랑의 결실은 사뭇 감동적이기까지 하다. 어린아이같이 걸음마를 하는 인간들 옆에서 그들은 ‘이브와 아담’처럼 마주하며 설레는 사랑을 나눈다. 로봇과 인간의 공존을 새롭게 열어갈 그들은 생명의 순환을 이야기해주는 것만 같다. 그리고 불완전했던 그의 유토피아는 이브로 인해 비로소 완전한 그들의 유토피아로 되살아난다.

자, 이제 비관적인 현실을 직시하고 낙관적인 미래를 위해서 발을 내딛어야 할 때라면 너무나 계몽적인 결론일까. 하지만 이것이 픽사가 <월E>를 통해 전하려고 하는 메세지일거라는 생각이 든다. 그리고 난 거기에 기꺼이 부응할 의지가 있다. 픽사는 이렇게 말한다. "영화는 현실세계를 함축적으로 그려내는 영화제작자와 관객이 상상력을 더해 읽어내는 일종의 계약" 이라고. <월e>를 통해 우리에게 다가올 암울한 유토피아를 함축적으로 그려낸 픽사는 거기에 멈추지 않고 상상력을 더해, 검은 미래를 바꿀 밝은 햇빛 한 줄기를 보여준다. 풀 한 포기만 있더라도 생명의 끈은 끊어지지 않을거라는 것. 암담한 현실에서라도 순환의 사이클을 살리기 위한 작은 시도를 시작한다면, 지구의 숨통은 새롭게 트이고 다시 살아날 일 수 있다는 사실을, 그러한 바람을 담았을지도 모른다. 오밀조밀한 볼거리들과 섬세한 유머로 날 웃게 했던 투명한 눈동자의 월E의 바람도 이와 같을 것이다.

마지막으로 관람 포인트 하나. ‘엑시엄’에는 부적응 로봇들이 갇혀 있다. 로봇이라고 언제나 명령만 따르고 충실하진 않은 법. 이제는 로봇도 진화한다. 정상적이고 딱딱한 로봇을 지나, 명령에 불복종하고 날뛰는 로봇들. 그들은 ‘인간적’인 월E와 이브의 또 다른 친구들이다.

관람 포인트 둘. 월e가 소화기를 뿌리며 이브와 우주에서 유영을 하는 장면은 가슴이 뛰도록 아름다운 장면이다.